人は現状置かれている「現実」に基づいて「幻想」を抱き、「理想」を思い描く。

「理想」は現状の「現実」から想像可能な範囲までしか届かない。「理想」は「現実」からかけ離れたところまでいくことはできないが、いずれ「現実」になることだということもできる。

民主主義も職業選択の自由も信仰の自由も、ほんの数百年前までただのファンタジーだった。今でもそういうものがファンタジーな国もある。現状「民主主義」を標榜する国家も、ほとんどは「民主主義という幻想をみんなで共有していることになっている」程度だよなとも思っている。

とはいえ、あるいはだからこそ、幻想を捨ててはならないし、理想を少しずつ現実にするための努力を「続ける」ことが大事だ。

たとえば200年後の人が「メタファー」のシナリオを見たら、「これがこの時代の『幻想』の限界だった」という感想を抱くだろう。200年後の「幻想」、そして「理想」は、今よりもずっと先、もっといい世界を想像しているはずだから。そうであってほしいし、そうでなくてはならない。

200年後の人たちに「この時代の『幻想』はこの程度か」と思われるためにも、現代を生きるわたしたちは現実を一歩一歩よくする努力をしなければならない。

……みたいなことを、このゲームをしながらずっと考えていた。

クリアした今も考えている。

楽しかったなー。

びっくりするほど王道で、ゲームとしても面白く、エンターテイメントとして大衆に受け入れられる範囲に収まっていた。

わたしの視点からは、これもひとつの「ポストゲームオブスローンズ時代のファンタジー」だったわけだが、その意味でもひとつの楽しい解だった。

そんな感じで以下、クリア後のネタバレ感想!

初回記事はこちらから!

「不安」とは何か

この世界において、魔法の源となるのは「不安」だとされる。

ではこの「不安」とは、どういう状態のことなのか。これについて作中でもっと厳密な定義や解説があるのかと思っていたのだが、そこには最後まであまり触れられなかった。なのでここでわたしが勝手な解釈をこねても問題あるまい。

「不安」とは、「どっちに転ぶかわからない状態に置かれたときの精神状態」のことだ。先行きは好転するかもしれないし、暗転するかもしれない。「不安」とは「未知」であり、「未踏」のことである。「必ず悪い結果になる」ことがわかっているときに感じるのは、「不安」ではなく「絶望」である。

つまり「不安に向き合う(=魔法が使えるようになる)」というのは、「どっちに転ぶかわからない状態から好転するかもしれないと思える」とか、そこまでいかなくても「自分がどっちに転ぶかわからない状態にあることを自覚した上で、好転する未来を思い描ける」ことなのではないか。

そういうのは一般的に「希望」と呼ばれる。

つまり魔法は実際には「希望」から生まれるものだったということではないのかな。

あるいは滅亡戦争のことも考えると、「絶望」という形であれ「不安」と正面から向き合えば、魔法は生まれるのかもしれない。

「未知」に対して、「どうなるかまだわからない」と考えることができる姿勢、すなわち「幻想をただの虚構と切り捨てない」姿勢こそが魔法を生む。諸々考えると、わたしの中ではそういう結論になった。

そうなると、民の「不安」を吸収し続ける王笏のヤバさがより理解できる。

ルイは「民は自分たちの不安を常に王に押しつけてきた」と語った。だからこそ長年にわたってこの国は安定を保ってきたと。その側面はたしかにあるのだろう。

でもむしろ、民が「不安と向き合う」「未知に対して『どうなるかまだわからない』と考える」「幻想を抱いて生きる」ことを妨げる方に大きな意味があったのではないか。

まさに惺教的思想。目を塞ぎ、自分は罪深い存在だとあきらめ、考えることをやめ、未知に向き合わず、神がなんとかしてくれることだけを期待して生きる。コージュラ。

それが「慈悲王」のしたことだったんだな。滅びの戦を再発させないために。

それにしても、そういうことならいっそ「希望」や「絶望」が魔法を生むのだと説明した方がもっとわかりやすい気がしたのだが、そこをあえて「不安」で最後まで押し通すのが、もしかすると「アトラスみ」というやつなのかもしれない(※アトラスにわか野郎の言うことです)。

「希望」や「絶望」をテーマにしたゲームはたくさんあるし、そういうのと差別化したかったのかもしれない。

あとは、今作はおそらく「月」のアルカナをモチーフにして構想されたのではないかという記事を読み、それなら「不安」というキーワードははずせなかったわけかと膝を打った。

ルイの「不安」と「魔法」

この世界には様々な「魔法」が登場するが、厳密な意味で「本来の魔法」を行使しているのは主人公一行だけのはずだ。

ルイは常にクソデカ魔道器を胸にぶらさげているし、終盤は王笏という神器によって「魔法」を行使している。結局、彼は最後まで「不安」と向き合うことはなかった。

ルイは「魔王」という疑似アーキタイプ(?)を発動させたが、それも王笏の力を借りてのことだった。

「どっちに転ぶかわからない」とは思えなかったんだろうなあ。

「必ず自分の理想を実現する」以外の考えはなかったんだろうなあ。レラもそんな感じのことを言っていた。

「うまくいくかな」とか「本当の理想世界ってどんな感じだろう」みたいなことは一切考えなかったってことよね。ルイのはそういうところから振り切れた思想だ。

ルイの限界が端的に表れていたのはこのセリフ。

「そんな絵空事を、誰が世界に保証しうるというのだ」

いいよね、「メタファー」のラスボスである必然性もある、すごくいいヴィラン造形だ。

「保証なんかない」「うまくいくかなんて誰にも保証できないことを、それでも掲げて目指そうとする」ことの意味が、彼にはまったくわからないのだ。

もしかしたら、これこそが現代社会にぶっささる「メタファー」なのかもしれない。「成功を保証されない限り何もしようとしない」現代人はあまりにも多い。

いろいろ列挙しようかと思ったがあまりにも笑えない例ばかり出てきたので全削除して、「合格を保証してくれるんですか」とか言いだす予備校生だけをあげておこう(↑のルイのセリフを聞いたと同時にこの話を思い出した)。ルイのやってることって、「志望校に合格できるとはとても思えないので勉強は無駄。大学も予備校も受験生も全部爆破することにしました」とか言いだす受験生みたいなものでしょ。

そりゃあね、そりゃあ不安なんかないですわ、そんな生き方してたら。魔法なんか一生使えませんわ。

これも大事なことだね。

世界の変化は、目に見えてわかるようなものばかりではない。人の考え方や価値観の変化はゆっくりと進んでいく。社会の営みは複雑で、「誰かひとり(あるいは特定の種族、民族)が全部悪い」「これを直せば全部うまくいく」なんてことはほとんどない。社会で生きていくためにはそれをまずは理解しなければいけないのだけど、ルイはそれを「信じられない」。

ちなみに「誰かひとり(あるいは特定の種族、民族)が全部悪い」「これを直せば全部うまくいく」という発想は、それはそれで「物語」であり「幻想」である。歴史上、そういう「幻想」に社会が取りつかれて悲劇を引き起こした例は枚挙に暇がない。

幻想は世界を良くする方向にも悪くする方向にも活かされる。「ゲームオブスローンズ」の結末は、そんな「物語幻想」に対する警鐘だった。わたしは「メタファー」の結末については、「ゲームオブスローンズ」へのJRPG的アンサーソングの一面もあると思っている。最初に「ポストゲームオブスローンズ時代のファンタジー」と書いたのはそういう意味だ。

ニンゲンの条件

ちなみにルイに従って人類ニンゲン化計画に加わるバッドエンドでは、ルイとアンジェロくんが新世界の創造主となり大地にニンゲンが跋扈する様子がちょろっと書かれていた。

が、本当にそうなるんだろうか???

ニンゲン化の条件がまだいまいちわかっていないのだが、少なくともトゥルーエンドではルイもマグラの暴走を起こしてニンゲン化していた。王子と合体したパワーアップアンジェロくんでさえ、あと一歩でニンゲン化するところだった。

それを見ていると、ルイが王笏で人類総ニンゲン化魔法(=マグラの暴走魔法?)を使ったら、ルイもアンジェロくんも含めた人類全員がニンゲン化するのでは。

それとも術者であるルイ自身には例外として魔法をかけないつもりだったの? いやルイ様がそんなダサいことするわけねえだろうが!

まあおそらく、アンジェロくんたちとのラストバトルがない状態でのルイは、「不安」を抱えることなく満足して人類総ニンゲン化魔法を使うことになったのだろうし、そうであればルイも自らの不安に呑まれることなく新世界の創造主になれたってことかな。

アンジェロくんたちとのバトルを経て、初めてルイに「不安」が生まれたということなのだろう。

力こそパワー思想にとりつかれたルイのこと、王笏で疑似アーキタイプ能力まで使ったのに勝てなかったことで初めて「不安」を感じたのかもしれない。強さこそが正しさで、生きる価値だと信じきっていたのなら、「勝てない」ことで「ウソ……まさかわたし……間違ってた!?」と感じてもおかしくない。抱えた「不安」と向き合うことができないままマグラそのものの渦の中にいて、マグラが暴走してしまったってことか。

あとは、アンジェロくんたちとのレスバの中で自らの抱える矛盾に気づいてしまったことも、超巨大な「不安」を生んだに違いない。

バジリオくんも指摘していたように、結局ルイもフォーデンたちと変わらないのだ。この国の旧態は、生まれた種族によって搾取する者とされる者が決められる世界。ルイが作ろうとしているのは、強さによって搾取する者とされる者が決められる世界。多少の努力の差が介入できる可能性はあるが、本質的に旧態と変わらんやないか! 体質なんか生まれつきの部分が大きいし、生まれながらに障害がある人だっているし、才能もあって努力もして強くなった人でも事故や病気で「強さ」を失うことだってある。

強さによる選別だって、別に公平でもなんでもない。

自分の中にあるクソつまらない矛盾とクソつまらない本音に気づいてしまったために、自我崩壊しちゃったのかもしれない。

ルイ自身も、自分の抱える欺瞞に無意識では気づいていたのではないかと思うんだよな。自分で「嘘はこのルイの最も嫌うものだ」とか言っておきながら、ルイは民に対して情報を伏せすぎだもの。「ギリギリ嘘とまでは言えないが、本当のことを言っているわけでもない」論法がすぎるもの。

「『従う者は守る』とは、そうした意味だ」じゃないっつーの。本当に「嘘が嫌い」なら、これを民の前でそのまま言えっての。言葉遊びでごまかしてたって、本人も自覚してるんじゃん。

最後はルイ・グイアベルンというペルソナをはずして、ルイ・カラドリウスという「人間」としてアンジェロくんたちの前に立ちふさがった演出は好きだよ!

以前の記事でルイの持っている幻想小説も神器だとしたら、

ルイもどこかに「幻想」を創っているのか、あるいは今我々が見ているのが「幻想」のルイなのか。

プレイヤーと主人公の垣根を超える「メタファー:リファンタジオ」プレイ日記10 - なぜ面白いのか

と書いた。

たぶんあの角のカチューシャが、ルイの創った「幻想」だったんだろうな。あのカチューシャが神器で創り出したものなのか、それとも精巧な手作り品なのかは結局わからなかったけど。カチューシャを落としたとき、拾ったときに妙にキラキラしていたから、あれもマグラの塊、すなわちドラゴンやアンジェロくんボディのようなものだったのだろうとわたしの中では結論づけた。

アンジェロくんがなぜニンゲン化を阻止できたのかについても考えてみよう。

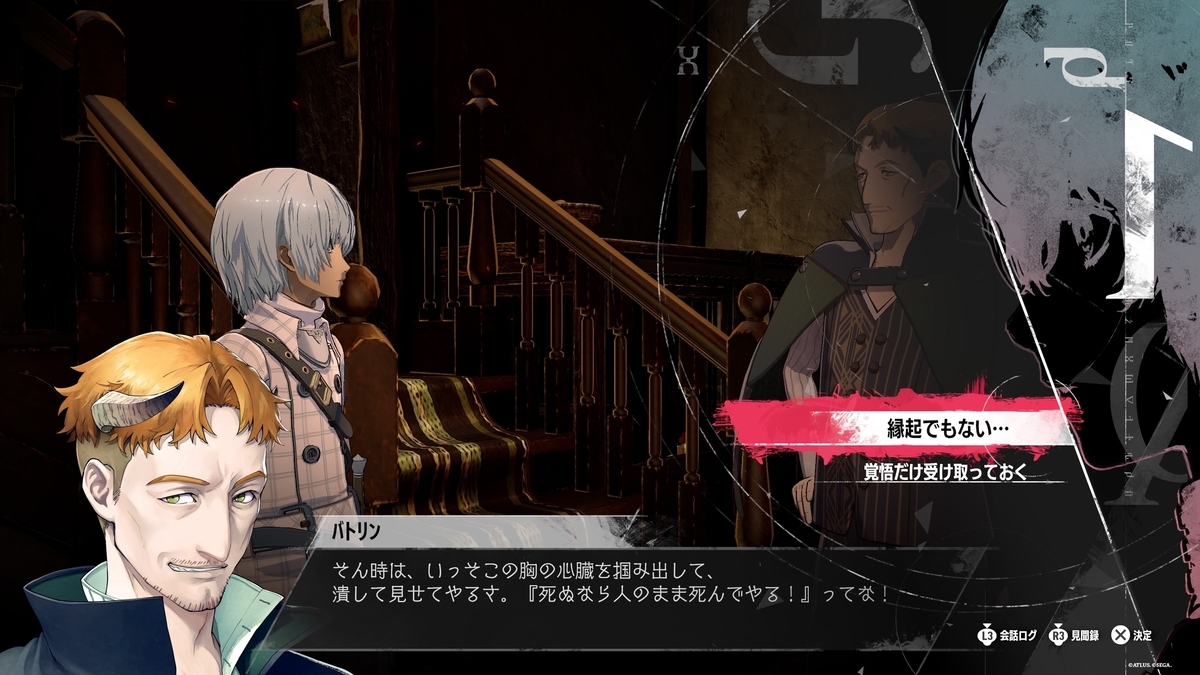

ルイによってマグラを暴走させられたとき、アンジェロくんは自ら心臓を掴み出し、握り潰した。その行為は、直接的にはバトリンのセリフが引き金になっていると思われる。

このときは「もしルイが全人類をニンゲン化させようとするなら」という仮定での会話だったが、アンジェロくんにとっては割と仮定どころではない話だったに違いない。何しろ既に一度、身をもってその危険性を知っているわけで。ルイがアンジェロくんに対してもう一度同じことをしてこないとも限らないわけで。むしろやってくると考える方が自然なわけで。

「もし本当にどうしようもなかったら、『人のまま死んでやる!』」とこのとき覚悟を決めたのかもしれない。

でもアンジェロくんたちは全員、一度心臓を自ら掴み出して握り潰す行為は経験している。アーキタイプ覚醒のときに。だから「心臓を掴み出して握り潰す」ことは彼らにとって決して死とイコールではない。生まれなおすこと、自らの意思で生き方を再定義すること、自分の道を自分で選ぶことのメタファーなのだと、彼らもわかっていたはず。

とはいえ、一度目覚めたアーキタイプの「心臓」をもう一度掴み出すとどうなるかについてはまだ誰もやったことがないし、わからない。普通に死ぬ危険性もあったはず(でないと「不安」と向き合ったことにならないし)。

アーキタイプ覚醒シーンで心臓を掴み出すときも各自出血しているようだったが、イベント後には傷痕も残らないし何事もなかったかのようにぴんぴんしていた。だからこそあれは「生まれなおし」のメタファーなのだと解釈していたのだ。が、このときのアンジェロくんは物理的に負傷しているように見える。

結論から言うと、これが「キング」のアーキタイプ覚醒のスイッチだったということなのだろう。

ルイによる恐化すなわち強い恐れに抗うこと、自分の生のあり方は自分で決めるという意志、ニンゲン化して人を襲うくらいなら「人のまま死んでやる」という覚悟、これまで多くの人に支えられて作ってきた「道」を途切れさせるわけにはいかないという使命感、それに加えて本当に自分の命を死の危険に晒したからこそ生まれた「もう終わりかもしれない」という「不安」、そういうものに向き合ったからこそ目覚めたアーキタイプだった。

なお、このときの傷は「みるみる自然に癒えた」そうで、ジュナさんによればそれは「応援してくれる人たちの願いの力」による治癒だという話である。

これまでのアーキタイプ覚醒と同様に、まったく無傷だったということにしてもよさそうなものなのだが、あえてそうしなかったと考えるべきか。

たぶんこの治癒は、「王の魔法」のように複数人からなる大量のマグラによる魔法が自然発生したものだろう。うちのジュナさんは超強力メサイアでもあるので、心臓がなくなったくらいなら秒で起こしてくれると思うが。

ともかく、目覚めた「キング」の力でルイは滅んだ。

結局、「より強い者」が「弱い者」を排除して強者の理論で決着をつけるんだなあと思ったりもしたが、まあこれはゲームなんだから「ラスボスとのバトル」が必要なのはしゃーない。真に民主主義的な対話での決着など、多くのプレイヤーは望んでいないのだ。

ルイが「世の理不尽のメタファー」であると考えれば、それを打ち倒すことが何らかのメッセージであると解釈することもできるだろう。「理不尽をより大きな理不尽をもって解決しようとする」ルイみたいな人なんて、歴史上も現代社会でも珍しくない。

この作品は、ラスボスが「神」ではなくあくまで「人間」であったことが重要なのだ。これは神殺しの物語ではない。人と人、英雄と英雄、思想と思想の対立であったところに意味がある。

神殺しはしないが父殺しもしないとは言ってない

中盤からずっと、最後まで「神殺し」になってほしくないなーと思っていた。最後まで人と人の物語であってほしいと。

それはたしかにかなったのだが、最終盤で「父殺し」が出てきたのには笑ってしまった。そうね、英雄譚なのだからどっちかはやっておかないと話がしまらないね! しかも父殺しの「メタファー」ではなく物理的にモアくんをぶん殴る展開! メタファーでお茶を濁す作品も多い中、ここはメタファーではすまさない「メタファー」という作品! いや笑うでしょ。

モアくんがこんなことを言いだしたときは「は? そういうオチにするん?」と思ったものだが、これは親として子どもが死ぬのを見たくないがゆえの嘘だったんだな。

亡くしたと思っていた子どもが実は生きていて自分の力になってくれていたことがわかったのに、子どもが自分で心臓をぶっこ抜いて死にかけてるのを見てしまった親の気持ちを考えれば、みえみえの嘘を言いだしたくなるのもわかる。

自分がユトロダイウス5世でアンジェロくんが自分の子どもだと気づいたのは、実際にはその嘘が拒絶された後だったわけだけど。でもまあ、無意識化にはその部分を理解していたがゆえに出てきた言葉だと思っている。

歴史上も、理想を貫いて亡くなった人はたくさんいる。史実の方のトマス・モアだって、カトリック的理想を貫いたがゆえに時の国王に幽閉された末に斬首刑にされた。その名前のついたモアくんがこんなセリフを言うのは、メタファー的な意味でも面白い。

ユトロダイウス5世はてっきり惺教の聖杯で精神支配されているものと思っていたのだが、そんなことはなかったぜ。おそらく自分の「不安」も王笏に吸い上げられて、未来に希望が持てない状態になってたんだな。割と王笏が諸悪の根源なとこある。ジョアンナも同じ状態だったのではないか。

ちなみにバトル的な意味では、終盤すべての戦闘をレベルを上げてバジリオで殴るで解決してきたわたしは「バジリオなしの戦闘だと!?」と焦りまくった。が、幸いにもモアくんはそこまでのHPではなく(もう死んでるしな)、アンジェロくんひとりでどうにかなった。

「王の魔法」の真相

「王の魔法」の真相も面白かった。

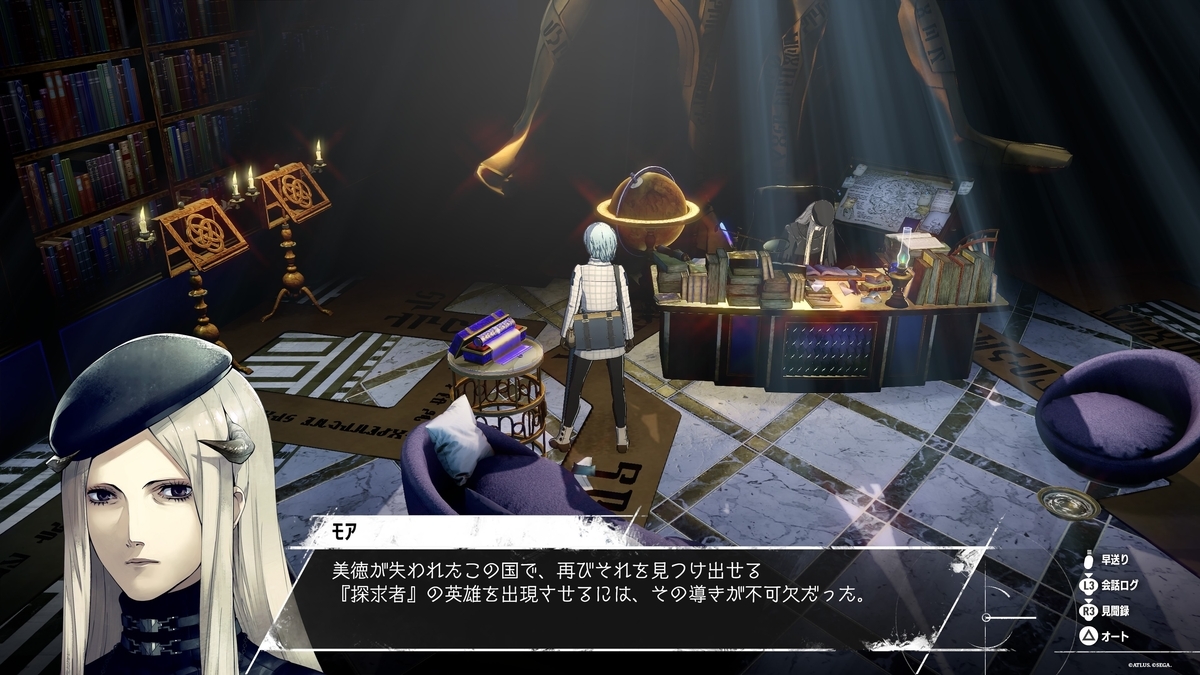

「王の魔法」の本質は、選挙ではなかった。

誰もが不安と向き合わず、希望を持つこともかなわない世界で「再び美徳を見つけ出せる『探究者』の英雄」を見つけることはもはや不可能だとモアには思われた。もしそれが可能だとすれば、不安と向き合い、希望を見出すことができる「能力者」、すなわちこの世界の外にいる存在だ。それが Sayu だった。

Sayu はモアからの呼びかけに答え、この世界を見守り、アンジェロくんの隣に陣取って、彼の選択を導いた。そういうことなんだな? このゲームは三人称視点ではなく、Sayu の一人称視点で進行していたってことなんだな?

ここはプレイヤーによって解釈が分かれるところかもしれないが、わたしは王子様とアンジェロくんがひとつになったとき、王子様は死んだ The Prince is DEAD のだと感じていた。

あの日古仙郷で目覚めた王子様は、もはや王子様としてのもとの人格ではない。

世界を旅し、困った人は誰でも助け、算盤で敵をぶん殴っては金をまきあげ、ニンゲンに食われて尻から出てきた経験を積んだ、「アンジェロくん」としての人格が、王子様を上書きしたのだ。しかも王子様、名前まで上書きされてしまっている。もとの名前は最後まで出なかったけど。

王子様のもとの人格がどんなものだったのかについてはヒントが少なすぎるが、算盤で敵をぶん殴って金をまきあげたり、勇気を高めるために仕方なくバンジージャンプをしたり、出費をケチって特売日まで時間を潰したりするような人ではなかったはずだ。たぶん。

そして「アンジェロくん」の選択をここまで導いてきたのは、Sayu なのである。算盤で敵をぶん殴って金をまきあげたり、勇気を高めるために仕方なくバンジージャンプをしたり、出費をケチって特売日まで時間を潰したりするのはわたしである(※バンジージャンプは現実ではしない)。

ガリカの中で見守っていたお母様的にはそれでよかったのか? という気がしなくもない。お父様的にも大丈夫だった? と思わなくもない。

王子様的にはこれでよかったんだろうか。このまま死ぬしかない状態の中で、かなえたい理想のためなら自分のすべてを失ってもいいと思ったんだろうか。呪いから目覚めてすぐに他人をかばって死んでしまった王子様なのだから、本当にそれでもいいと思ったのかもしれない。

とはいえプレイヤーたる Sayu は、アンジェロくんの動機および行動指針はすべて王子様にあるということは序盤から理解していた。だから「王子様のために行動する少年ならこんな行動をとるかな」「その王子様の人格がこういう感じだったならアンジェロくんもこういう選択をするだろうな」という基準で行動を選択してきた。

だからおそらく、アンジェロくんの人格は王子様のもと人格とそこまで大きくかけ離れてはいないと思われる。「もしも王子様自身が旅することができたなら」というifに近い感じにはなっていたような気がする。

とはいえ、「わたしが王子様だ」と思っている人格と、「友人である王子様を助けたい」と思っている人格では行動指針が違って当たり前だ。「もしも王子様自身が旅することができたなら」というifに近い感じになっていたとしても、イコールではありえない。

つまりやっぱりユトロダイウス5世とエルダ族の女王の息子であるところの王子様は死んでいて、ドラゴンボディと Sayu の人格を持ったアンジェロくんがその体を乗っ取った話ってことになるのではないか。それでいいのか?

最善とは言えない気がするが、しかし王子様暗殺未遂事件がすでに起こってしまったこととこの国の惨状を考えれば、王子様の意志と王の魔法と母の魔法による奇跡がこの国を救った、これは次善の策であるとは言えるように思う。

だから、キングアンジェロは厳密には「世襲」ではないのではないかとわたしは思っている。

王の魔法が Sayu を見つけて協力を取り付けたことと、世界の秘密とアーキタイプの目覚め方を知る女王がガリカの中にいてずっと協力していたことを考えると、この選挙は「息子」への贔屓が疑われるわけだが、やっぱり厳密には違うんじゃない?

王は息子の生存を知らず、誰でもいいからこの世界に英雄を見出してくれよ! と思っていただけだったし。母親は選択を突きつけただけで、選択を導いたわけではないし。息子さんのボディはお亡くなりになってしまったわけだし。

まあ、周囲から「結局世襲じゃねーか!」というつっこみは当然入るよな。むしろ入っててよかったよ。

現実の民主主義でもまあまあ世襲なとこあるし……(急に生々しくなる)。

人類をニンゲン化の危機から救っても、世界がひと息によくなるわけではない。

人々は相変らず流されやすく、理解し合わず、争いを好み、他人を信用しない。でもそんなものなのだ。「そんなもの」な日々を、昨日よりも少しずつ良いものにしていく。地味で、地道で、ゲーム的な面白さには欠けるからすっ飛ばされてしまうような日常。

それこそが「王」として最も大切にしなければならないもので、それは「王」だけではなく「王」を選んだ民にとっても重要なものだ。「理想」は、ひとりのリーダーのみによって現実となるものではない。

王笏を失った世界はしかし、意外となんとか回っている。

人は不安を王に押しつけることはできなくなったが、同時に「どっちに転ぶかわからない状態から好転するかもしれないと思える」ようになった。すなわち未来に希望を抱けるようになった。

そういう物語、だったんだろうな。

この物語のどの部分をどんな現実の「メタファー」と理解するかについては、プレイヤーの年齢や職業、立場、思想、読解力などによって異なるだろう。

そこから現実のプレイヤーが何を得るかについても、人によって異なるだろう。同じものを見て、同じ話を聞いても、得られる情報は人によって全然違うから。

それでもモアくんはすべてのプレイヤーに言うのだろう。「幻想が、君の力とならんことを」と。

この幻想を胸に抱いて、わたしも「そんなもの」な日々を、昨日よりも少しずつ良いものにしていけるよう、生きていくか。